教育部普通高等学校师范类专业认证专家贾洪扬,以《幼儿行为观察,AI赋能教师专业成长》为主题,指出AI这一“变革性的辅助者”能够解放教师双手,让教师更深入地观察和评价儿童。

以下是现场视频及观点整理:

一、背景:人工智能赋能教育

当前,教育正全面迈入数字化转型与智能创新阶段。ChatGPT、deepseek等大模型迸发,帮助教育工作者处理各类教育问题。

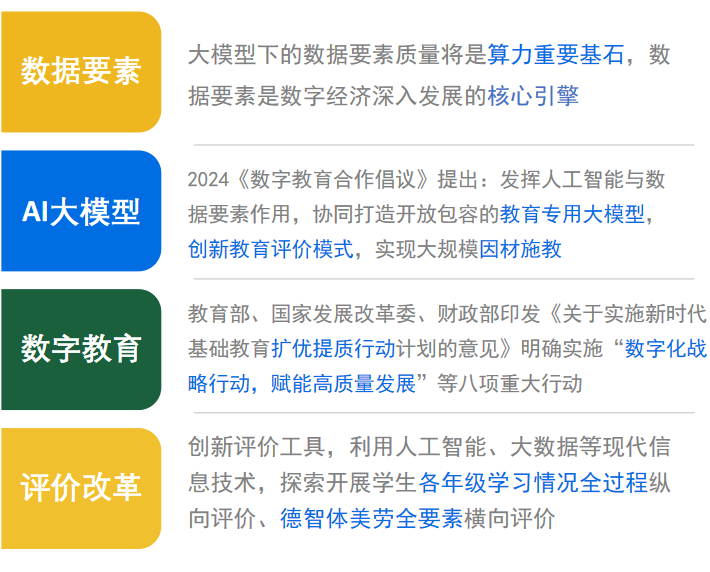

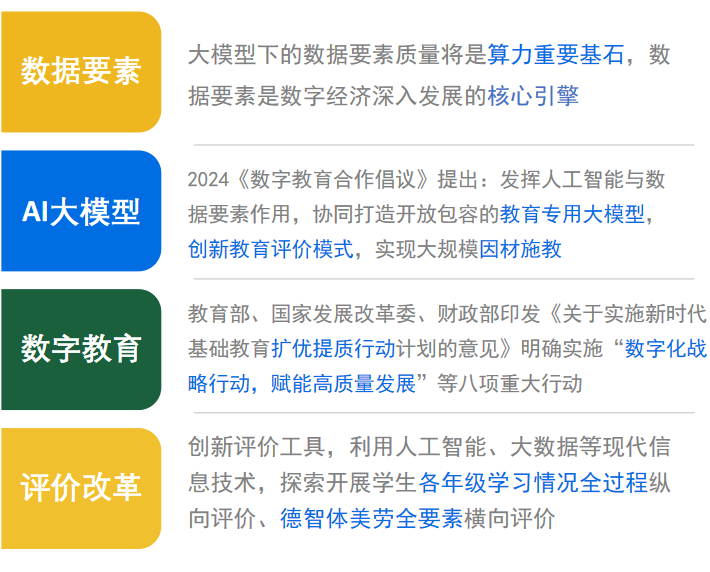

在政策层面,教育部连续出台多项政策,明确要求以人工智能赋能教育,推动教与学深度融合,加快推进教育数字化,促进人工智能助力教育变革。

2024年3月,教育部发布4项行动助推人工智能赋能教育。

2025年4月,教育部发布关于加快推进教育数字化的意见。

• 赋能教育评价改革。建立基于大数据和人工智能支持的教育评价机制,面向学校、教师、学生等不同主体,完善结果评价,开展多维度的过程评价、增值评价和综合评价。

2025年1月,《教育强国建设规划纲要(2024-2035)》

• 明确要求以教育数字化开辟发展新赛道、塑造发展新优势,其中非常重要的一点就是促进人工智能助力教育变革。

• 推进智慧校园建设,探索数字赋能大规模因材施教、创新性教学的有效途径。

• 促进人工智能助力教育变革。深化人工智能助推教师队伍建设。打造人工智能教育大模型。建立基于大数据和人工智能支持的教育评价和科学决策制度。

▶ AI大模型将作为人工智能教育领域的关键技术。

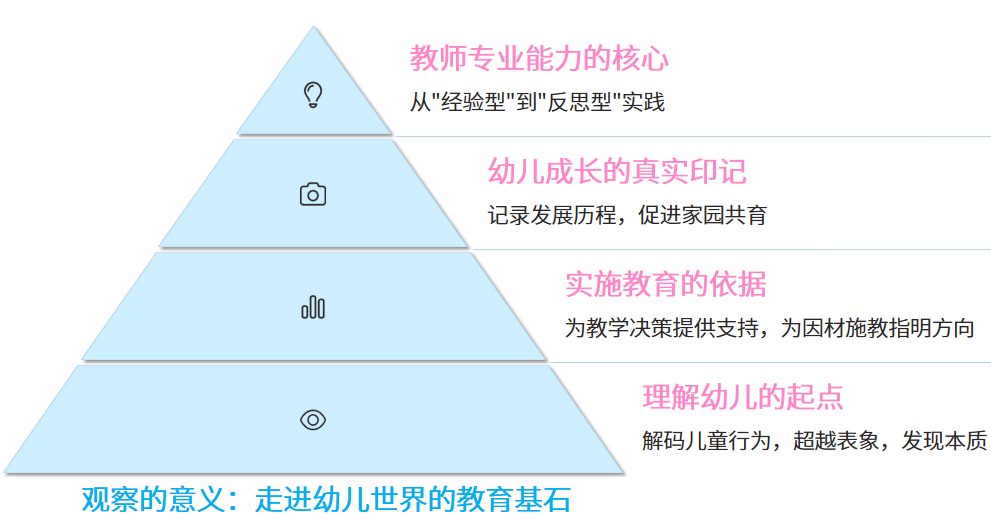

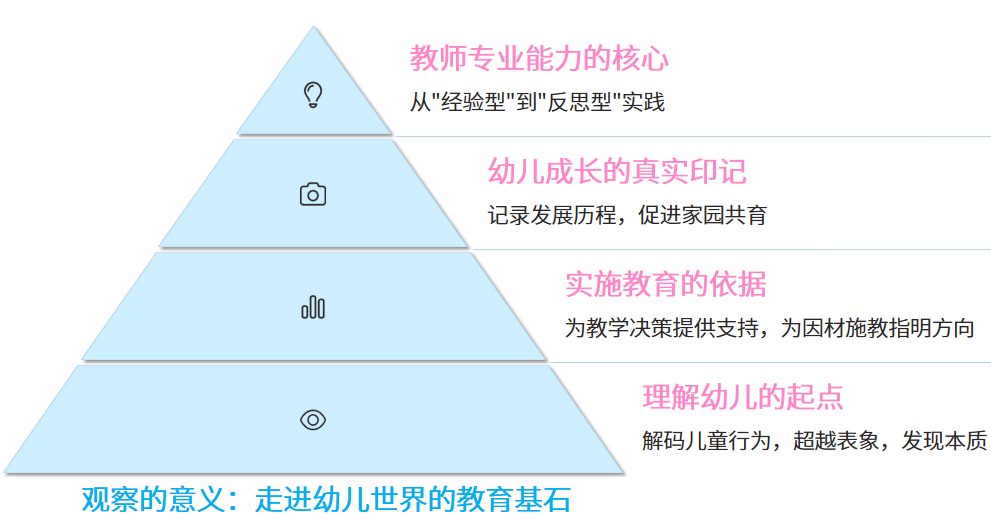

二、观察是教育的基石

贾洪扬老师指出,观察是走进幼儿世界的教育基石。正如教育家蒙台梭利所言:“只有通过观察,才能真正了解儿童的内在需求和个别差异。”

对教师而言,观察的真正目的是找到支持、帮助、指导幼儿学习与发展的依据。

因此,教师需通过观察走进孩子的内心世界,理解其行为背后的情感与动机,才能真正实现“以儿童为本”的教育。

然而,现实中教师常陷入四点困境:

仅靠经验和笔记,容易遗漏关键细节。比如,一个看似“不爱画画”的孩子,可能只是对传统绘画材料不感兴趣,而AI数据却显示他频繁选择彩色编织材料--这恰恰是艺术表达的另一种可能。

对照《指南》写评价时,常纠结“发展水平如何界定、反思如何聚焦”。一篇记录反复修改,耗时耗力。

幼儿行为表象下隐藏的思维、兴趣、发展需求,仅靠人力难以全面捕捉。

家长渴望了解幼儿的发展,但教师缺乏高效的专业洞察。

三、AI赋能观察与评价

AI不仅是工具,更像是“第二双眼”,帮助教师更好地开展观察与评价工作。

AI并非替代教师,而是成为“变革性的辅助者”,提供更客观、更高效、更深入的数据洞察,帮助教师从繁琐记录中解脱。

1、AI的破局价值

◇ 从“经验判断”到“数据支撑”:通过视频、图像分析,AI能发现幼儿行为的规律与一致性。

◇ 从“模糊评价”到“精准对标”:AI能够基于《3-6岁儿童学习与发展指南》、《0-6岁儿心量表》等指南或量表,智能匹配关键经验,并提供科学评价依据和教育建议;

◇ 从“随机支持”到“精准干预”:AI能够提示教师优化环境与材料,对幼儿实施个性化引导,并通过持续跟踪,发现幼儿的进步。

2、AI赋能观察核心场景

一键上传幼儿活动视频或照片,AI自动识别多个幼儿行为,生成结构化记录。(如过程实录、情绪状态、互动频率)

AI通过大数据分析,识别幼儿的“优势领域、兴趣趋向”。(如:某幼儿在积木游戏中频繁尝试对称结构,提示空间思维优势)

自动生成家长版成长报告,用可视化图表呈现发展里程碑,并推荐个性化家庭游戏建议。

成效:家长从“被动接收”变为“主动配合”,教师专业信服力显著提升。

技术再先进,教育的温度与智慧始终在教师手中。AI是“显微镜”,帮我们发现隐藏的细节;教师是“解码器”,需结合情境解读行为背后的动机、情感与发展需求。

四、未来:人机协同的教育模式

未来,幼儿教育领域将呈现人机协同的发展模式,教师与 AI 将发挥各自优势,相互协作,共同推动学前教育高质量发展。

◇ 教师利用AI处理海量信息、发现隐藏模式、获得客观参考;

◇ AI依赖教师提供情境理解、情感诠释、价值判断和专业行动。

AI技术解放了教师的双手,使教师能更专注于与幼儿的高质量互动、个性化支持与科学决策,真正实现“因材施教”,从而拥有更多空间去拥抱孩子眼中的“星辰大海”。